その「合格率」、本当に信じていい?

合格率の計算方法が書かれていないスクールには、少し注意が必要かもしれません。

オンラインスクールの中には合格率を公表しているところもありますが、その計算方法が明記されていなければ、どんな基準で算出されたのかが分からないため、参考にしづらいものです。

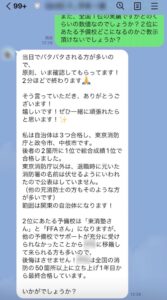

ある塾から移ってきた生徒の話です。

あるオンラインスクールでは、令和6年度の東京消防庁1類2回目の試験で、

最も高額なコースの受講生が1次試験で全員不合格

だったそうです。実際にそのスクリーンショットも見せてもらいました。

この時の東京消防庁1類2回目の1次試験は、

- 合格率:約 16.4%

- 倍率:約 6.11倍

つまり、およそ6人に1人が合格する試験です。確かんい、難易度としては、消防官採用試験の中では簡単とは言えませんが、そこまで高倍率な部類には入らないでしょう。

そのような中で、

一番手厚く指導されるはずの生徒たちが全滅

しているのです。

スクリーンショットの中で、講師は

「筆記試験で29点だった人でも不合格となっている状態です」

と発言していますが、それはすなわち、論文試験の指導が機能していなかったと言うことに他なりません。

29点取れば、教養試験だけに関して言えば、上位層に位置する点数です。つまり、論文試験で逆転負けしているということになります。

受講生が全員不合格となれば、「高い合格率」の算出は現実的とは思えません。それにもかかわらず、ホームページには 「合格率70%以上」と記載されています。

こうした内部事情は、実際に受講した人間が情報を共有しなければ外部には伝わりません。しかし、それを逆手に取ったような、

「言わなければ分からない」

という空気があるとすれば、それは明らかにコンプライアンス意識に欠けた姿勢ではないでしょうか。

ちなみに、この情報は、この塾から転籍した受講生が教えてくれました。

また、合格率90%以上をうたう塾もありますが、生徒数が多くなればなるほど、学力や準備状況に差のある受講生も増えていきます。一般的に、受講生が多ければ、実際の消防官採用試験の合格率に近づいていくのが自然な流れといえます。

たとえば、東京消防庁であれば倍率は約5倍ですから、合格率としてはおおよそ20%前後に落ち着くのが妥当なラインです。全国的に見た消防官採用試験の合格率も、最終的にはそのあたりに集約されていくのではないかと考えています。

「合格者がアドバイスします」

とうたっていながら、講師との関わりが希薄な中で、異常に高い合格率を公表している場合は、その数値がどのような基準で集計されているのか、一度確認してみたほうがよいでしょう。

運営者の経歴にも不透明な点が?

疑問点は合格率だけにとどまりません。

あるスクールの運営者は「過去に3回消防試験に合格し、その内2つの自治体は1位で合格した」と公言していますが、

そのうち2回はどこの自治体なのかを明かしていません。

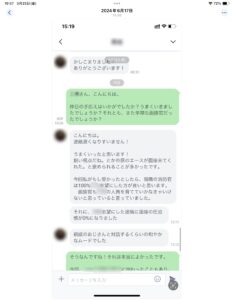

ある受講生が「どこの自治体ですか?」と尋ねたところ、

「退職時に元いた消防署(自治体?)の名前は伏せるように言われたので公表していません」

と返答されたとのことでした。

私の生徒でも、元消防官はいますが、「自治体が退職者に経歴の開示を禁じるようなことを言われた」とは聞いたことがありません。

退職後に転職する場合は、履歴書や職務経歴書に前職を記載するのが通例ですし、面接でも必ず前職以前の経歴は問われます。

実際に、昨年、東京消防庁に合格した市原市消防局の現役消防官も、さらに、一昨年、東京消防庁に合格した川崎市消防局の元消防官も、ESにその自治体の消防官であることを記載していますし、面接でもそれらの自治体の消防官であることを聞かれてもいます。

上記の受講生は、市原市の消防官であることを伝え、

「市原市消防局のエースが来てくれた」

と評価されています。

通常、転職先の面接で前職の話がされることを考えても、履歴書やESで職務経歴を記載させるのが通常であることを考えても、消防官であることの経歴を口止めされているのは不自然です。

仮に面接で「自治体から口止めされているので伝えられません」と答えたとしたら、採用の判断は難しくなるでしょう。過去にどんな仕事をしてきたのかが分からなければ、評価するのも難しいからです。

「それらの自治体を1位で合格したけれど、どこかは言えない」

といった話は、少々不自然にも感じられます。

また、質問者が、

「全国1位の実績ですが、どのくらいの数値なのでしょうか?」

と、全国1位を示す根拠となる数値を聞いているにも関わらず、その根拠となる数値に触れないように返信しています。

質問者の問いに正対せず、さらっとかわしており、信ぴょう性が疑われます。

さらに言えば、2回も他の自治体を辞めているのであれば、再度消防官になるのはなかなか難しいのではないでしょうか。面接では、その退職理由が問われる可能性が高いからです。

私自身、3回目の消防官採用試験に合格させた経験があります。20代前半で消防を2回退職した受講生を、34歳で堺市消防局に合格させました(※現在、堺市ではこの年齢での受験はできません)。

もちろん、全国すべての自治体に確認したわけではありませんが、公務員、特に消防官という清廉な職業に就いていた経歴を、退職者に対して口外禁止とするようなケースは、かなり珍しいのではないかと思われます。

なお、上記スクールについては、Yahoo!知恵袋などでも批判的な声が見受けられます。

「メディアに掲載されました」の裏で何が行われているか?—本当に信頼できる実績とは

テレビに掲載されました。雑誌に掲載されました。などと言われると、さぞかしすごい業績があるのだろうと、みな勘違いします。

しかし、雑誌の掲載は営業です。お金を払って掲載してもらっているのです。

私も開業当初から、営業のメールや電話がかかってきました。

「雑誌に載せませんか?」

「御社のブランド構築に貢献できます」

もちろん、こうした雑誌への掲載にはお金がかかります。

10年前の記憶なのではっきりとは覚えていませんが、たしか月2万くらいだったと思います。

その支払いをやめてしまうと掲載は止まりますが、お金を払い続ければ、あたかも優秀な経営者であるかのような記事が掲載され続けます。

「テレビに掲載されました」

「雑誌に取り上げられました」

という取材商法に、だまされないでください。

一番信ぴょう性のあるものは、受講生からいただくLINEでのトークです。

私の塾では、HPに記載しているLINEのやり取りが嘘偽りのないものであることをお見せしています。

・トーク履歴を示して、その受講生との関係性

・入塾してからどのようなやり取りをしてきたか

・合格するまでの過程

これらを確認していただくことで、実績の裏付けをご自身の目でご確認いただけます。